ワークショップ:パフォーマンス・マネジメント-組織における行動分析学-

|

このワークショップでは、1998年12月19日に立命館大学で開催された行動分析学会公開講座『ヒューマンサービス領域における応用行動分析:プロフェッショナルのツールとしての行動分析学』で講演した資料を中心に、パフォーマンス・マネジメントについて解説します。

パフォーマンス・マネジメントとは何ですか?

パフォーマンス・マネジメントとは何ですか?

社会や個人や組織の問題を行動科学の研究によって実証された手続を使って解決する実践を『パフォーマンス・マネジメント』とよんでいます。行動科学にはいろいろな専門分野がありますが、ここでは行動分析学にもとづいたパフォーマンス・マネジメントをご紹介しましょう。

社会や個人や組織の問題を行動科学の研究によって実証された手続を使って解決する実践を『パフォーマンス・マネジメント』とよんでいます。行動科学にはいろいろな専門分野がありますが、ここでは行動分析学にもとづいたパフォーマンス・マネジメントをご紹介しましょう。

医者は医学や薬学などの研究によって実証された手続や医薬品を使って治療サービスを提供します。医者は医学の実践家です。ジェット機の設計家は、航空力学や材料工学などの研究によって実証されたデザインや素材を使って設計します。設計家はこうした物理学の実践家ですね。行動科学は人間や動物の行動に関する科学ですから、教師やカウンセラー、看護婦やコンサルタント、動物トレーナーなど、『行動』に関わる仕事には、すべて、パフォーマンス・マネジメントを導入できることになります。パフォーマンス・マネジメントは、まさにヒューマン・サービスのための科学的な方法論といえるでしょう。

医者が新薬を使う前には、動物を使った基礎研究の積み重ねが必要とされています。臨床試験も義務づけられています。また、物理学の法則を無視した飛行機に敢えて乗ろうとする人はいないでしょう。行動分析学の基礎研究は『実験的行動分析学』とよばれ、実験室の統制された環境条件で、行動と環境との基本的な因果関係が研究されています。多くはハトやラットなど、実験動物を使った研究ですが、人間を被験者にした研究も行われています。こうした基礎研究で見いだされた法則を組み合わせて、社会や個人の現実の問題解決に応用できるかどうかを研究するのが『応用行動分析学』です。応用行動分析学は、当然、実験室ではなく、問題が起こっている現場(学校、家庭、職場、地域社会、病院など)で行われます。実験室ほど厳格な条件統制はできなおことが多いものの、一事例研究法を使った因果分析がなされています。一事例研究法については「ワークショップ:教育実践研究のための一事例研究法

」を参照下さい。

パフォーマンス・マネジメントを、会社や学校など、組織の改善に使うことはできますか?

パフォーマンス・マネジメントを、会社や学校など、組織の改善に使うことはできますか?

応用行動分析学に『組織行動マネジメント』という領域があります。これは、組織における行動の改善を応用行動分析学からアプローチする領域で、1970年代から徐々に研究が盛んになりました。Journal

of Organizational Behavior Management という専門誌も発行されています。そしてアメリカでは組織行動マネジメントの研究に基づいたコンサルティングを提供する会社が現れ、成功しています。パフォーマンス・マネジメントは企業だけではなく、学校や福祉施設、官公庁など、公的機関にも導入が始まっているのです。

応用行動分析学に『組織行動マネジメント』という領域があります。これは、組織における行動の改善を応用行動分析学からアプローチする領域で、1970年代から徐々に研究が盛んになりました。Journal

of Organizational Behavior Management という専門誌も発行されています。そしてアメリカでは組織行動マネジメントの研究に基づいたコンサルティングを提供する会社が現れ、成功しています。パフォーマンス・マネジメントは企業だけではなく、学校や福祉施設、官公庁など、公的機関にも導入が始まっているのです。

パフォーマンス・マネジメントは、どんな問題の解決に使えるのですか?

パフォーマンス・マネジメントは、どんな問題の解決に使えるのですか?

行動の問題なら、どんな問題にでも適用可能だと思います。これまで、Journal

of Organizational Behavior Management に発表された研究だけをひろっても、幅広い業種の様々な行動が対象になっています。以下、例をあげましょう。営業活動の活性化、スポーツクラブの会員数増加、病院スタッフの勤怠管理、自動車工場での生産性の向上、デパートでの接客行動の向上、官公庁での行動マネジメント、大学教務係の生産性向上、工場でのセットアップ時間の短縮、介護施設で働くスタッフのマネジメント、ショッピングストアーでの万引きの防止、銀行での窓口サービスの向上、鉱場での事故防止、建設現場でのマネジメント、眼科での患者との予約の取り方、警察官の市民への対応、従業員からの改善の提言の活性化、市役所でのスタッフマネジメント、裁判所での事務手続の正確さ、ファミリーレストランでの販売促進、コンピュータソフトウエアの使い方を教える方法の比較検討、ロシアの縫製工場でのマネジメント、などなど

行動の問題なら、どんな問題にでも適用可能だと思います。これまで、Journal

of Organizational Behavior Management に発表された研究だけをひろっても、幅広い業種の様々な行動が対象になっています。以下、例をあげましょう。営業活動の活性化、スポーツクラブの会員数増加、病院スタッフの勤怠管理、自動車工場での生産性の向上、デパートでの接客行動の向上、官公庁での行動マネジメント、大学教務係の生産性向上、工場でのセットアップ時間の短縮、介護施設で働くスタッフのマネジメント、ショッピングストアーでの万引きの防止、銀行での窓口サービスの向上、鉱場での事故防止、建設現場でのマネジメント、眼科での患者との予約の取り方、警察官の市民への対応、従業員からの改善の提言の活性化、市役所でのスタッフマネジメント、裁判所での事務手続の正確さ、ファミリーレストランでの販売促進、コンピュータソフトウエアの使い方を教える方法の比較検討、ロシアの縫製工場でのマネジメント、などなど

組織にパフォーマンス・マネジメントを導入すると、どんなメリットがあるのですか?

組織にパフォーマンス・マネジメントを導入すると、どんなメリットがあるのですか?

もちろん、組織の目的を達成したり、問題を解決するのに役立つことは言うまでもありませんが、他にもメリットがあります。それは『共通言語』としての役割です。

もちろん、組織の目的を達成したり、問題を解決するのに役立つことは言うまでもありませんが、他にもメリットがあります。それは『共通言語』としての役割です。

組織の中で問題を解決していくためには、複数の人間の共同(コラボレーション)が重要になってきます。そして、チームで問題解決に取り組むときに、問題をどのように捉えるかとか、解決策をどのように評価するかといった基本的な考え方でメンバーが合意していなければ、仕事は立ち行かなくなってしまいます。チームで問題解決に取り組むための共通の考え方としてパフォーマンス・マネジメントを採用すれば、コミュニケーションは容易になり、解決策立案までの苦労も少なくなります。

『共通言語』はパフォーマンス・マネジメントでなくてもいいように思われるかもしれません。確かにチームのメンバーの合意があればいいのですから共通であれば、他の考え方や方法論でもよいわけです。それでは、『共通言語』にパフォーマンス・マネジメントを選ぶと、どんなメリットがあるのでしょうか?

行動分析学は、教育、臨床、福祉、医療、産業、スポーツ、交通安全、地域の問題など、社会の様々な問題の解決に応用されています。でも、問題の捉え方、分析の仕方、解決策の評価方法などは共通しています。つまり、他の分野で成功した方法、たとえば、アメリカンフットボールのコーチングとチームのマネジメント手法を、レストランでの顧客対応のトレーニングとマネジメントに取り入れることも不可能ではないのです。応用の対象を超えた汎用性、問題解決のための『共通言語』としてのメリットがあるわけです。

パフォーマンス・マネジメントはどのように進めるのですか?

パフォーマンス・マネジメントはどのように進めるのですか?

ここでは、サルザーアザロフらが工場における事故を減らそうとして行った組織行動マネジメントの研究*を例にして、パフォーマンス・マネジメントの進め方をステップ・バイ・ステップで解説しましょう。

ここでは、サルザーアザロフらが工場における事故を減らそうとして行った組織行動マネジメントの研究*を例にして、パフォーマンス・マネジメントの進め方をステップ・バイ・ステップで解説しましょう。

*Sulzer-Azaroff, B., Loafman, B., Merante, R., & Hlavacek, A. C. (1990).

Improving occupational safety in a large industrial plant: A systematic replication.

Journal of Organizational Behavior Management, 11, 99-120.

ステップ1:解決すべき問題から、標的行動を定義する

どんな問題を解決すべきか、そして何が本当の問題なのかを明らかにしましょう。そして問題や問題の原因を、具体的な行動として定義することが大切です。この場合、職場におけるセクシャルハラスメントのように、行動自体が解決すべき問題になっている場合もあれば、生産ラインでの粗悪品のように、問題を解決するために何らかの行動の変容が必要な場合もあります。これを増やせば(あるいは減らせば)問題は解決するといった、問題解決の核となる行動を見つけるのが先決です。そしてこれを標的行動と呼びます。

標的行動は、具体的な行動であること、客観的に測定できること、標的行動の変化が他に悪影響を及ぼさないこと(他の仕事の妨害要因にならない、担当者から不平不満を買わないなど)、組織の目的に合致していること(組織の理念や社会の常識に反しないなど)、などを基準に定義します。「自覚を持つ」や「事故を起こさない」などは、こうした条件にあわないので、標的行動として適切ではありません。

サルザーアザロフらは工場での事故を防止するために、直接、事故を起こす行動ではなく、安全を確保する行動に注目し、具体的な行動をリストアップしました。これらは、ゴーグルを着用する、安全靴を履く、一度に2枚以上の板は運ばない、物を移動するときには腰をひねらず体全体を移動するなど、10数個の項目に及びました[具体的]。各項目は誰が見てもその生起が確認できるように具体的に定義されました[客観的]。こうしたリストを作るさいには「安全を心がける」や「足下に注意する」などといった曖昧な定義もでてきます。そのときには、それが実際にはどんな行動からなるのか、具体的にしていきます。

ステップ2:観察する対象を選択する

行動分析学の研究の世界では、行動の観察は、厳密に、正確に行われます。そうしないと信頼できるデータが得られず、意味のある研究成果が示せないからです。でも、パフォーマンス・マネジメントの目的は研究成果ではなく問題の解決です。ですから、問題が本当に解決できたかどうかを確認するための最低限の測定を、できるだけ正確に、できるだけ手間をかけずに行います。ここはかなりの工夫がいるところでもあります。

手間をかけずに測定するためには、たとえば、行動ではなく行動の所産や形跡を測定します。タバコを吸っているところを見つけて記録するのではなく、吸いがらの数を数えるとか、作業に従事していた時間を測定するのではなく、できあがったレポートの数を数えるというように、行動が終わった後に残っている物を観察、測定するのです。

サルザーアザロフらの研究でも、たとえば、ゴーグルの着用について、ゴーグルをかける行動そのものを観察・記録しているわけではありません。むしろ、ゴーグルをかけているかどうか、すなわちゴーグルをかける行動の所産を記録したのです。

ステップ3:観察の測度を選択する

観察の対象が決まったら、それをどのように記録するか決めます。大きく分けて次の5種類の測度、あるいは複数の測度の組み合わせで記録します。

頻 度

単位時間あたりに行動がどれくらい生起しているかを記録します。行動分析学で最も基本となる測度です。1時間あたりの製品査定数、1週間あたりの顧客訪問数、1日に処理する書類の数、報告書1ページあたりの誤字脱字の数など。

機会あたりの頻度

ある条件で、ある行動が起こる頻度が問題にされるときは機会あたりの頻度を記録します。たとえば、顧客に対する挨拶の仕方を標的行動とした場合、顧客と接しないと挨拶をする機会がないので、単位時間あたりの頻度は無意味です。よって機会あたりの頻度を測定します。

間隔/スピード

行動が起こる時間的間隔が問題になるとき、あるいは行動のスピードが重要なときにこの測度を用います。会話の「間」や機械を扱うときのタイミングなどもここに含まれます。

潜 時

厳密には行動開始の手がかりが提示されてから行動が始まるまでの時間を指します。反応時間とも言います。電話がなってから受話器を取るまでや、会議で意見を求められてから手を挙げるまでの時間差などが考えられます。

強 度

行動の強さを測る測度です。声の大きさ(抑揚も含めて)、スイッチを押す力などがこれにあたります。

ステップ4:測定方法を選択する

パフォーマンス・マネジメントの特徴の1つは、マネジメントに関わる意思決定をデータに基づいて行うところです。そのためには、妥当性と信頼性の高いデータが常時利用できるような測定の仕方を考えます。また以下にコストをかけずに測定するかということも工夫のしどころです。

サルザーアザロフらの研究では、観察者が1週間に1回工場を訪問し、標的行動のリストを持って工場内を見回り、安全行動がどれくらいの頻度で実行されているかを測定していきました。

ステップ5:実験計画法を選択する

問題を解決するために実施した手続が、本当に問題を解決するのに役立っているのか、これを確認するのが手続の評価です。

行動分析学の研究では、行動と環境変数の因果関係を検証するために、一事例研究法とか、単一被験体法と呼ばれる独特の実験計画法を使います。詳しくは「ワークショップ:教育実践研究のための一事例研究法」をご覧下さい。パフォーマンス・マネジメントで重要なのは、組織の目的の達成や問題の解決に、最も有効で効率の良い方法を選び、改善していくために、勘や感想ではなく、データを利用するということです。

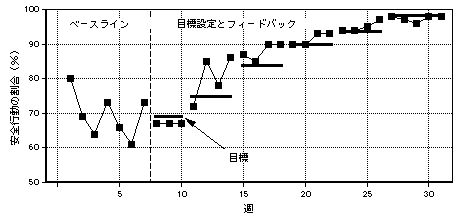

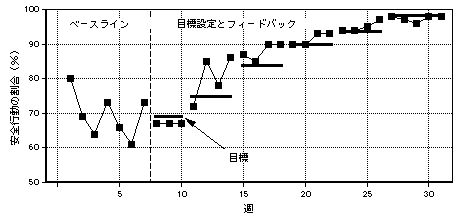

サルザーアザロフらの研究では、安全行動のリストのうち、実施されているとチェックされた項目の割合を毎週グラフにしていきました。下の図では、これを7週間続けたことがわかります。ベースラインといって、問題解決のための手続を導入する前に、本当に問題が実在するのか、どのくらい問題なのか、何もしなくても改善しつつあるということはないのか、などを確認するための期間です。これがなく、いきなり手続を導入してしまったら、たとえデータが100%を示しても、もしかしたら元々100%であったという可能性を拭いきれなくなります。そのままでは、本当は必要のないパフォーマンス・マネジメントの手続を手間をかけて続けてしまうことになります。

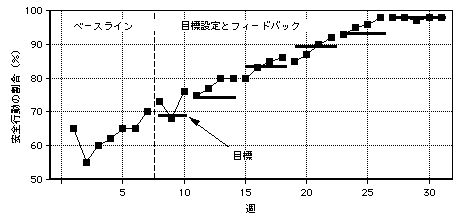

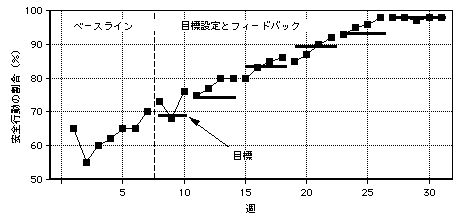

サルザーアザロフらは、8週目から、目標設定とフィードバックという手続を開始しました。図中、目標と書かれている横線が安全確保プログラムで設定された目標です。工場長からの賞賛(強化)は目標を超えたときのみ行われました。目標は徐々に引き上げられ、それにつれて安全行動のパフォーマンスも向上したことがわかります。実はこの方法は「基準変化法」と言って、単一被験体法の1つです。これがたとえば下の図のように行動が変化していたとしたらどうだったでしょう?

安全行動は増加しているものの、強化の基準の変化とは必ずしも一致していないことがわかります。もしかしたら安全行動と強化の基準には何の関係もなかったのかもしれません。他の理由(たとえば、研究者が工場へ訪問し始めたことを従業員が意識した)で行動に変化があったのかもしれません。

このように、パフォーマンス・マネジメントで用いる手続とその効果を検証する方法がないと、組織で無駄な努力や思わぬ勘違いをしかねません。パフォーマンス・マネジメントは無料ではないのです。その導入や運営にはマンパワーなどコストがかかります。不要な努力は(それがもし不要なら)なるべく避けるべきなのです。そのためには、手続が本当に効果的かどうか、あるいは必要かどうかを、実験計画的な発想で検討すべきでしょう。

ステップ6:ベースラインの測定

ベースラインのことをもう少し説明しましょう。

他の心理学や行動科学でも問題解決の前にパフォーマンスのレベルを測定することがあります。行動分析学にもとづいたパフォーマンス・マネジメントにおけるベースライン測定の特徴は、測定回数が多く、データが安定するまで行われることにあります。

データが安定するということは、日々や週間の変動が少なく、また、上昇傾向や下降傾向がないことです。変動が大きい場合は行動修正プログラムを導入してもその効果を変動の一部と区別することが困難になるので、変動が小さくなるまで導入を控えることが望ましいのです。

ベースラインデータが上昇/下降傾向にある時も、行動修正プログラムの導入は差し控えられるのが普通です。たとえば行動修正プログラムによって行動を増加させようとしている時、ベースラインで何もしていないのに行動が増加していると、行動修正プログラム導入後のパフォーマンス改善が、果たしてプログラムのせいであったのか、あるいはプログラムなしでも達成できたのかが判別不可能になります。上の図のベースラインでは目標設定とフィードバックを導入していないうちから安全行動のレベルが増加していました。行動修正プログラムなしでも、このまま安全行動が増加し続ける可能性があります。したがって、ここでのプログラム導入は不適切になるわけです。

もちろん例外もあります。プログラムによって行動を変化させようとしている方向とベースラインでの行動の変化の方向が反対の場合がそうです。この場合、プログラムによってデータの上昇/下降傾向が反転すれば、それだけプログラムの効果が大きかったことを示し、また、実質上、プログラム導入の意味があったことになるからです。

ステップ7:介入プログラムの導入

行動修正プログラムの導入前にベースラインの測定として行動の測定を何回か行うように、プログラム導入後も行動の定期的な測定を続けます。プログラムの効果が短期的なものではなく、長期にわたって安定して維持するかどうかを確認するためです。

ステップ8:介入プログラムの評価

介入プログラムの評価で問題とされるのが、効果の大きさ、社会的妥当性、そして経済的妥当性である。

パフォーマンス・マネジメントの目的は組織の問題解決あるいは目的達成にあります。したがってたとえ行動が変化しても、それが問題を解決するに十分な程度でなければ意味がありません。このため変化の大きさを妥当性のある外的な基準で測定し、評価することが必要になります。

サルザーアザロフらの研究では、安全行動の向上が有意味な程度であったことを確認するために、介入プログラムを導入する前後6ヶ月間の事故数を比較しています。たとえば上のデータが得られた工場では、労働基準局(OSHA)へ報告される事故の数が21から6へ減少したことが示されています。

社会的妥当性とは、介入プログラムを実施することになる人々や関係者にとって、介入プログラムの目的や手続、成果がどれだけ望ましいかを示すデータです。

| 用語:社会的妥当性 |

| パフォーマンス・マネジメントの目的や手続き、成果が関係するすべての人々にとって好ましいものであったかどうか。 |

組織にパフォーマンス・マネジメントの技法を導入する際に、なぜその効果だけではなく、人々の意見を考慮することが必要なのでしょうか? それは、いくら効果的な介入プログラムでも、実施されなければ効果を発揮できないからです。

たとえば、サルザーアザロフらのプログラムによって安全行動が改善されることが実証されても、従業員のプログラムに対する評価が低ければ、プログラムの長期的な維持、運営は難しくなります。また、従業員がプログラムをどのように受けとめているか調査することは、プログラム自体の改善にとっても役立つことであり、積極的に進める必要があります。

プログラム導入と運営のためのコスト(経費)の分析は、プログラムによる利益との比較によって行われる。教育や福祉など、ヒューマンサービスの領域ではとかく人件費が軽視されがちですが、対費用効果を検討するためには欠かせません。どんなに効果的なプログラムでも、それを実施するコストが改善によるメリットよりも大きかったら意味がないからです。これが経済的妥当性の検討です。

| 用語:経済的妥当性 |

| パフォーマンス・マネジメントの成果が、それを達成するために要した人的・物的・金銭的な費用に見合うものであったかどうか。 |

-

サルザーアザロフらの研究では、プログラム導入のための初期コスト(主にコンサルタントと内部スタッフの人件費)が$20,000、プログラムを持続するための運営コスト(スタッフの人件費、報酬など)が年間$35,000と算定されています。これに対しプログラムのメリットは1回の事故による被害コスト($17,000)を元に計算されました。プログラム導入前後の6カ月で減少した事故の数、10をかけると$170,000となり、初期コストと初年度の運営コストを差し引いても、$135,000の利益がでたことになります。

ステップ9:評価にもとづいた改善

介入プログラムが最初から意図した通りの効果を上げるとは限りません。特にパフォーマンス・マネジメントなど、組織で導入される介入プログラムは複雑になりがちで、予測できない変数も多いのが普通です。介入プログラムが最大の効果を上げるためには、プログラムの修正や追加による改善努力が不可欠なのです。

パフォーマンス・マネジメントの技法は万能薬ではありません。組織のマネジメントに関していえば、どんな企業にも適合する方法論というのは存在しません。パフォーマンス・マネジメントの技法も例外ではありません。ところが、パフォーマンス・マネジメントが、他のハウー・ツー的な方法論と大きく異なる点は、それが行動分析学というより基礎的な科学にもとづいているところにあります。つまり、一つの技法がうまくいかないときには、なぜうまくいかないのか、どうすればうまくいくのかを、単なる推測やあてずっぽうによってではなく、データにもとづいて論理的に導きだせるのです。成功への確率が高いのはこのためです。

パフォーマンス・マネジメントはアメリカで盛んなようですが、文化的な背景が全く違う日本でも効果を上げることができるのでしょうか?

パフォーマンス・マネジメントはアメリカで盛んなようですが、文化的な背景が全く違う日本でも効果を上げることができるのでしょうか?

確かに組織のマネジメントには文化的な要因が大きな影響を与えています。だから、アメリカで成功した方法論をそのまま日本へ持ち込んでも成功するとは限りません。ただ、ハリウッド映画やマクドナルド、ディズニーランドの例をあげるまでもなく、アメリカの文化が日本の社会に受け入れられている側面も無視できないでしょう。

確かに組織のマネジメントには文化的な要因が大きな影響を与えています。だから、アメリカで成功した方法論をそのまま日本へ持ち込んでも成功するとは限りません。ただ、ハリウッド映画やマクドナルド、ディズニーランドの例をあげるまでもなく、アメリカの文化が日本の社会に受け入れられている側面も無視できないでしょう。

ちなみに私はかつて、ある会社のリーダーシップ養成プログラムのために「部下を誉める」という行動を増やすトレーニングを行ったことがあります。結果は悲惨な失敗でした。日本には面と向かって相手を誉めるという文化がありません。むしろ「わざとらしい」として社会的妥当性も低かったのです。ところが、同じ会社の同じリーダー達に、毎週、部下に作業達成率をフィードバックするという手法は問題なく受け入れられたのでした。

要するに、一つの文化で成功した「技法」が別の文化で成功するかどうかは、実証的にのみわかることだということ。そして、パフォーマンス・マネジメントはその文化で何が受け入れられて、何が受け入れられないかを科学的に分析することも可能ですから、成功の確率を高めるような工夫もできるのです。日本でパフォーマンス・マネジメントの導入に成功している人たちがいることからも、これは明らかだと思います。

パフォーマンス・マネジメントの手法は、経営者が従業員を“コントロール”するための手法のように感じます。パフォーマンス・マネジメントが実施されている会社は人間関係が冷たく、常にストレスの固まりになりはしないでしょうか?

パフォーマンス・マネジメントの手法は、経営者が従業員を“コントロール”するための手法のように感じます。パフォーマンス・マネジメントが実施されている会社は人間関係が冷たく、常にストレスの固まりになりはしないでしょうか?

これはよくある質問です。

これはよくある質問です。

パフォーマンス・マネジメントの手法の多くは、組織の成員に何が求められているか(標的行動)、それをすればどんなメリットがあるか(強化)を、明確に示していくものです。そしてこれらを曖昧にしたり、秘密にするのではなく、公開し、同意を求めるものです。なぜなら、目的や評価について透明性のないマネジメント手法は、経営者に対する不信感や不公平感をつのらせ、社会的妥当性を低くし、ひいては介入プログラムの効果までにも影響するからです。従業員から同意があると、プログラムの効果そのものも高くなるということは様々な研究からも示されています。つまり、効果的で、社会的にも経済的にも妥当的なマネジメント手法を追求していくと、従業員に“コントロール”されていると感じさせるような手法は自然に排除されるということです。ポイントは、マネジメントの手法を常に分かりやすく説明し、約束は必ず守るということでしょう。

ストレスに関しての回答は、残念ながら、あまり研究にもとづいた回答ではありません。私の経験から、パフォーマンス・マネジメントがうまく行っている組織では、人は本当に生き生きと働いています。人間関係もよく、不平不満も少ないように思います。透明性、公平性の高いマネジメント手法では、何をすれば組織の中で承認されるかはっきりしています。そして期待通りに働けば、約束通り承認されます。また仕事がうまくいかない場合には、それをサポートする仕組みがありますから(そうした仕組みを用意しておかないとパフォーマンス・マネジメントが成功しないから)、それでストレスがたまるということも少ないと思われます。むしろ、“ストレス”とは、自分に何が期待されているのかはっきりしない場合、いくら仕事をしても承認されない場合などに高くなるのではないでしょうか?

パフォーマンス・マネジメントについてもっと勉強したいのですが、参考書などを紹介して下さい。

パフォーマンス・マネジメントについてもっと勉強したいのですが、参考書などを紹介して下さい。

次の2冊の本をご紹介します。

次の2冊の本をご紹介します。